Doris, Moritz und Ida Gumpert (geb. Strauss)

Weißenburgstr. 6

Doris GUMPERT wurde als einziges Kind der Familie am 19.8.1933 in Kassel geboren. Über ihr Schicksal ist kaum etwas bekannt. Vermutlich wurde sie in der Jüdischen Volksschule eingeschult. Als sie 8 Jahre alt war, wurde sie mit ihren Eltern am 9.12.1941 von Kassel ins Ghetto Riga deportiert. Dann verlieren sich die Spuren von Doris und ihren Eltern. Hinweise auf Doris‘ Überstellung und späteren Tod im KZ Dachau konnten nicht belegt werden. Laut Aussage von überlebenden Kasseler Bekannten soll Doris mit ihrer Mutter Ida vom Ghetto Riga im November 1943 nach Ausschwitz deportiert worden sein.

Die Mutter Ida GUMPERT, geb. Strauss wurde am 27.12.1901 in Storndorf, heute Schwalmtal, als mittleres von 3 Kindern geboren. Ihre Brüder Siegfried (*1900) und David (*1904) STRAUSS wanderten rechtzeitig in die USA aus.

Storndorf

Der Ort Storndorf in der Nähe der Schwalmquelle (Ersterwähnung 1238, seit 1971 Gemeinde Schwalmtal, Vogelsbergkreis) hat eine lange Tradition von Kessel- und Nagelschmieden, Besenbindern und Leinewebern. Ab dem 16./17. Jahrhundert gab es vereinzelt arme jüdische Einwohner; 1681 wohnten 50 in 13 Häusern. Mitte des 18.Jahrhunderts entstand die jüdische Gemeinde und ab 1770 wird erstmals ein „Judenschulmeister“ erwähnt. Bis 1870 stieg ihre Zahl auf 188 Personen (20,2 % von 931 Einwohnern insgesamt) und sank bis 1910 auf 59. Da gab es längst eine Mikwe (rituelles Bad), eine Schule, einen Friedhof und eine Synagoge. Die Gemeinde gehörte

zum orthodoxen Provinzialrabbinat Oberhessen (Sitz in Gießen). Der Lehrer war zugleich Vorbeter und Kantor. Um 1925 waren nur noch 38 (4,5 %) von 850 Einwohnern Juden mit 3 Viehhandlungen, 2 Manufakturen und je einer Öl- und Fetthandlung. Bereits 1933 zogen die letzten jüdischen Einwohner fort oder wanderten aus.

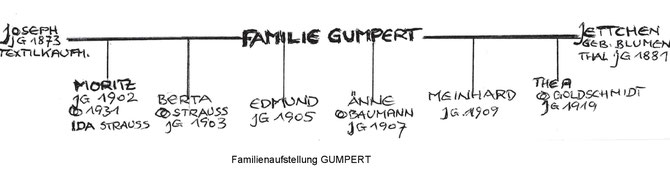

Doris‘ Vater Moritz GUMPERT wurde am 4.10.1902 in Hoof geboren. Seine Eltern waren der Textilkaufmann Joseph (* 12.11.1873 in Hoof) und Jettchen GUMPERT, geb. Blumenthal (* 26.6. 1881 in Rhina). Sie lebten ab 1939 in Frankfurt und wurden am 14.09.1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert, ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Von Moritz‘ 5 Geschwistern konnten seine 3 Schwestern Gerda, Änne, Thea und Bruder Edmund nach USA und Kolumbien entkommen. Sein jüngster Bruder Meinhard (ledig) kam in der Shoah um und wurde 1945 für tot erklärt.

Moritz, der Älteste der Geschwister, hatte seine kaufmännische Lehre in Homberg / Efze bei Fa. Höxter absolviert und im Textilversandgeschäft seines Vaters in Hoof gearbeitet. 1931 heiratete er Ida STRAUSS aus Storndorf und machte sich mit 29 Jahren als Textilkaufmann in Kassel selbständig. 1931 bis 1934 betrieb er mit seinem Bruder Edmund ein gemeinsames Textilversandgeschäft für Hotelwäsche mit Warenlager in der Viktoriastraße. Geschäftsfreunde beschrieben ihn später im Wiedergutmachungsverfahren als „tüchtigen Kaufmann mit gutem Namen, gutem Umsatz und Einkommen und Grundbesitz“.

Hoof

Hoof, früher zum adligen ‚Gericht Schauenburg‘ gehörig, ist mit etwa 3.000 Einwohnern seit 1972 eines der 5 Dörfer der Gemeinde Schauenburg. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1250. Im späten 16. Jahrhundert ließen sich sogenannte Schutzjuden unter der Ortsherrschaft der Familie von Dalwigk nieder. Sie trieben Kleinhandel und etwas Landwirtschaft. Platz für einen gemeinsamen Friedhof, den ältesten jüdischen in Hessen, überließ ihnen die Herrscherfamilie im Nachbardorf Breitenbach. Die jüdische Gemeinde Hoof entwickelte sich im 19. Jahrhundert zur größten jüdischen Gemeinde im Landkreis Kassel mit bis zu 230 Mitgliedern. 1840 wurden eine Synagoge, eine Mikwe und ein Schulraum mit Lehrerwohnung eingerichtet. Ab 1827 gab es eine jüdische Elementarschule, deren Lehrer in Kassel ausgebildet wurden. Um 1890 gab es bis zu 60 Schüler. Nach dem Tod des letzten Lehrers wurde sie 1934 geschlossen.

Bis dahin war das Zusammenleben mit der christlichen Mehrheitsbevölkerung weitgehend unproblematisch. Jüdische Bürger waren im Gemeinderat, hatten am 1. Weltkrieg teilgenommen, waren Mitglieder in den Vereinen, der Feuerwehr und selbst im streng nationalen ‚Kyffhäuser Bund‘ usw. Die Gaststätte des Juden Meinhard Gumpert war Treffpunkt für alle – aber ab 1933 machten die ortsansässigen Juden wie überall im Land zunehmend zwiespältige Erfahrungen. Auf der einen Seite gab es Nichtjuden, die weiter an der im Dorf gelebten Integration der jüdischen Mitbürger in das Vereins- und Gemeindeleben keine Abstriche machten – was dann 1934 die Aufmerksamkeit des antisemitischen Hetzblattes der Nationalsozialisten „Der Stürmer“ erregte, wo ein Hetzartikel über das Dorfleben in Hoof erschien. Die Erfahrungen von Diskriminierungen, besonders auch der Kinder, Aufforderungen zum Boykott und ab 1935 von gewalttätigen Ausschreitungen nahmen zu. Das führte zum Auswandern etlicher Familien, andere brachten ihre Kinder mit Hilfe von „Kindertransporten“ ins sichere Ausland. Am 8. Nov. 1938 wüteten im Dorf SA-Leute aus anderen Orten, aber auch aus Hoof. Nach dem Pogrom hatten die noch verbliebenen Juden den Ort unverzüglich zu verlassen, Hauseigentümer mussten ihre Häuser rasch unter Wert verkaufen.

Das junge Paar wohnte ab September 1931 zunächst in der Schomburgstr. 11 und seit Ende 1931 fast 5 Jahre in der Thoméstr.1, wo auch Tochter Doris am 19.8.1933 geboren wurde. Ab Juli1936 lebten sie 6 Wochen in der Bahnhofstr. 10 (heute Werner-Hilpert-Straße), dann in der Weißenburgstr. 6, ehe sie in die Jägerstr. 7 ziehen mussten.

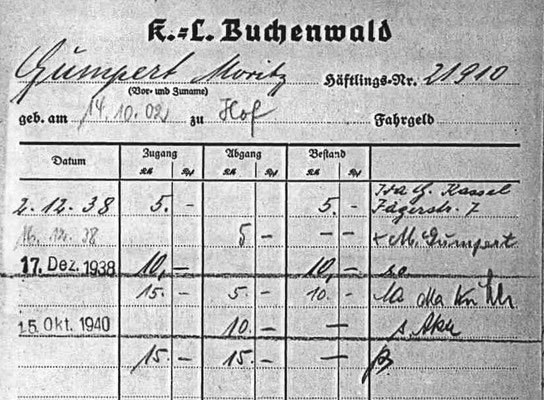

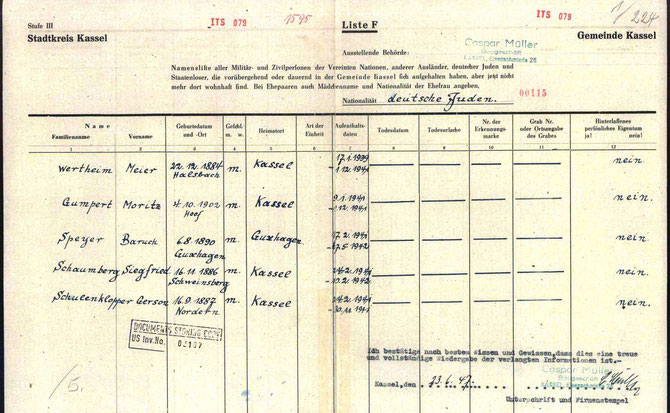

Nach der Pogromnacht wurde der Vater vom 11. November bis 16.Dezember 1938 im KZ Buchenwald (Häftlingsnummer 27910) inhaftiert. Vom 9.1. bis 1.12. 1941 war er in Kassel im Baugeschäft Caspar Müller, Eisenschmiede 25 zu „ziviler Zwangsarbeit“ verpflichtet (sog. geschlossener Arbeitseinsatz).

Oben: "Aktionshäftlinge" des Novemberpogroms beim Appel - Geldkarte von Moritz Gumpert aus Buchenwald

Unten: Nachkriegsdokument zur Zwangsarbeit von Moritz Gumpert (Arolsen Archives)

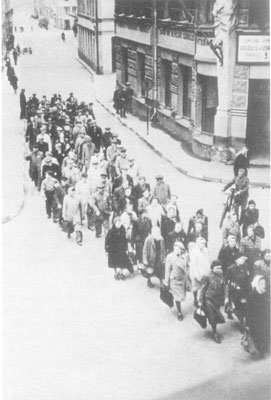

Mit dem ersten Deportationszug aus Kassel wurde er mit seiner Frau Ida und Doris am 9.12.1941 in das Ghetto Riga deportiert. Da war Doris 8 Jahre alt. Mit 10 Jahren soll sie mit ihrer Mutter im November 1943 laut Zeugenaussagen von Überlebenden in das KZ Auschwitz deportiert worden sein. Ihr Vater soll laut dieser Zeugenaussagen 1942 im Lager Salaspils im Rahmen einer Strafaktion erschossen worden sein. Die drei Familienmitglieder wurden später rückwirkend zum 8.5.1945 für „tot“ erklärt.

Ghetto Riga - rechts eine Arbeitskolonne auf dem Weg zur Arbeit

Gudrun Schmidt

Oktober 2025

Verlegung am 16.10.2025

Quellen

„Namen und Schicksale der Juden Kassels“, bearbeitet von B. Kleinert und W. Prinz, Hrsg. Stadt Kassel 1986

Stadtarchiv Kassel: Adressbücher, Einwohnermeldunterlagen

Arolsen Archivs: Dokumente zu Moritz Gumpert

Hessisches Haupt- und Staatsarchiv Wiesbaden: HHStAW 518 Nr. 62136, 0001-0010

Wikipedia: Geschichte der Juden in Storndorf / Vogelsbergkreis und Hoof

https/www.alemania-judaica.de/storndorf

Stolpersteine in Kassel

Stolpersteine in Kassel