Olga, Max, Günter und Eva Weisner sowie Eva Freundlich

Hardenbergstraße 16

(Click here for the English version)

Vor der Flucht

Eva Freundlich

geborene Feldenheimer wurde am 21.3.1862 in Hengstfeld in Baden-Württemberg geboren. Ihre Eltern waren Joseph Bernard Feldenheimer, geboren 19.02.1817 und seine zweite Frau Fanny Feldenheimer, geborene Levisohn, geboren 07.09.1832. Eva hatte vier Brüder und eine Schwester. Wo Eva zur Schule ging, ist nicht bekannt. Ihr Vater starb 1888 im Alter von 71 Jahren in Portland, Multnomah, Oregon, USA. Ihre Mutter starb am 30.01.1910 im Alter von 77 Jahren in Mergentheim.

Eva heiratete am 22.11.1881 in Mergentheim mit 19 Jahren den 35-jährigen Max Freundlich aus Kassel. In Kassel wohnten sie zunächst zusammen in der Mittalgasse 50. Max Freundlich war Kaufmann und betrieb zu dieser Zeit ein Geschäftslokal, Grüner Weg 8. Eva und Max bekamen vier Kinder: Die Söhne Henry (1880), Hugo (1883) und Berthold (1891) sowie die Tochter Olga, die am 11.11.1892 geboren wurde. Die Familie lebte ab 1885 in der Bismarckstraße 7. Im selben Jahr wurde Max Teilhaber der Firma Zimmermann & Co. Im Jahr 1890 zog die Familie in die Dörnbergstraße 16 um. Ab 1895 wohnten sie in der Hohenzollernstraße 73. Ihr Sohn Henry verstarb bereits im Alter von 21 Jahren im Jahr 1901. Ab 1905 wohnten sie in ihrem Haus in der Hardenbergstraße 16. Wo die Kinder Berthold, Hugo und Olga zur Schule gingen, ist nicht bekannt. Ihr Sohn Berthold verstarb 1908 im Alter von 17 Jahren. Damit waren von ihren 4 Kindern bereits zwei verstorben. Im Juli 1909 verstarb dann auch ihr Mann Max im Alter von 64 Jahren. Da war Eva 47, ihre Sohn Hugo 18 und ihre Tochter Olga 17. Die Familie hatte innerhalb von 8 Jahren 3 Todesfälle zu beklagen. Nach dem Tod ihres Mannes wurde Eva Eigentümerin des Hauses Hardenbergstraße 16. Das Haus Hardenbergstraße 16 bot zunächst Eva und ihrem Mann und ihren Kindern Hugo und Olga ein zu Hause. Wann ihr Sohn Hugo eine Ausbildung machte und wann er von zu Hause auszog ist nicht bekannt. Ebenso blieb unbekannt, wann ihre Tochter Olga von zu Hause auszog und wo sie eine Ausbildung zur Opernsängerin machte. Aus der Familienchronik der Gebrüder Weisner (USA) geht hervor, dass Olga in ihren jungen Jahren eine talentierte Opernsängerin war.

Eva blieb Witwe bis zu ihrem Tod. Von ihrem Sohn Hugo ist bekannt, dass er die Shoah überlebte, wo und wie ist nicht bekannt. Er war mit Renate Roth verheiratet und starb 1951. Ob Hugo und seine Frau Renate Kinder bekamen und wo sie lebten, ist unbekannt. Es ist zu vermuten, dass Eva mit ihrem Sohn Hugo über die Shoah hinaus in Kontakt blieb. Ihre Tochter

Olga

hatte am 05. Juni 1918 den Bankkaufmann Moritz Josef Max Weisner geheiratet, der Geschäftsführer der Firma seines Vaters „Gerson Weisner“ war. Wirtschaftlich ging es dem jungen Paar gut. Olga kümmerte sich um den Haushalt und die Bediensteten und genoss ihre Freizeit als wohlhabende deutsche Hausfrau. Oft traf sie sich zum Skatspiel oder spielte Tennis mit Freunden. Max und Olga wohnten ab 1918 in der Kronprinzenstraße 2. Am 14. April 1919 wurde ihr Sohn Günter und gut zweieinhalb Jahre später am 16.12.1921 ihre Tochter Hannah, in Kassel geboren. Im Oktober 1923 zog die Familie in das Haus von und zu Olgas Mutter Eva in die Hardenbergstraße 16 um. Am 01.02.1924 verstarb Hannah ganz plötzlich, was für alle in der Familie sehr traurig war. Am 31. August 1927 bekam Olga ihr 3. Kind, Eva Renate. Die Weisners waren praktizierende Juden und Mitglieder der örtlichen Synagoge in Kassel. Olga war auch Sekretärin des Frauenkreises der jüdischen Bne B`rith Loge in Kassel (Bnei Briß genannt, diese war eine der größten jüdischen internationalen Vereinigungen, die sich auf die Förderung von Toleranz, Humanität und Wohlfahrt konzentrierte) und hatte Unterlagen und die Kasse im Hause.

Für alle Juden in Deutschland änderte sich das Leben dramatisch nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933. So war es auch für die Familie Weisner und ihre Verwandten in Kassel. Olga hat als Mutter von Günter und Eva die brutalen Drohungen und Diskriminierungen und den offenen Judenhass bereits ab 1930 in Kassel miterlebt und sie machte sich große Sorgen um ihre Familie und ihre Verwandten. Die Familien Weisner, Schwarzenberger und Bachrach standen in Kassel in verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander. 1933 war ein krasser und abrupter Wendepunkt im Leben jüdischer Familien und anderen von den Nazis nicht tolerierten Bürgern. Eva Freundlich und die Familie Weisner und ihre Verwandten erlebten einen brutalen, gewaltvollen Antisemitismus in Kassel. Er führte zu erschreckenden und beängstigenden Erfahrungen. Mit dem Boykottaufruf „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!" - unter dieser Parole begann am 1. April 1933 um 10 Uhr ein reichsweiter Boykott gegenüber jüdischen Geschäften, Ärzten und Rechtsanwälten. Ähnliche Boykottmaßnahmen waren jüdische Geschäftsleute, Rechtsanwälte und Ärzte schon in den Wochen zuvor mehrfach in Kassel ausgesetzt. Wegen dieser Erfahrungen verließ Anfang 1933 Olgas und Max‘ Neffe Heinrich Schwarzenberger mit seiner Frau Claire und ihren beiden Töchtern Hannelore und Inge Kassel und hofften, Schutz vor Antisemitismus in Holland zu finden.

Moritz Josef Max Weisner

wurde am 25.12.1882 in Kassel als 2. Kind von Karoline (Lina) und Gerson Weisner geboren. Seine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt 34 und 33 Jahre alt. Max hatte eine dreieinhalbjährige ältere Schwester Paula, geboren 27.05.1879. Die Familie wohnte zu diesem Zeitpunkt in der Unteren Königstraße 62. 1887 zog die Familie in die Mauerstraße 16 um. Da waren Paula 8 und Max 5 Jahre alt. Wo sie (Max und Paula) zur Schule gingen, ist nicht bekannt.

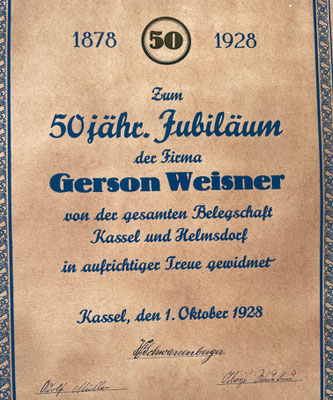

Vater Gerson Weisner betrieb 1882 eine Manufaktur-Putz- und Modewarenhandlung. Er verstarb am 04.05.1905 viel zu früh im 55. Lebensjahr. Max übernahm die Firma seines Vaters als junger Bankkaufmann im Alter von 22 Jahren, die zu diesem Zeitpunkt als Firma „Gerson Weisner, Trikotagen, Tücher und Strumpfwaren en gr.“ firmierte und in der Mauerstraße 16 betrieben wurde. Er führte die Firma erfolgreich unter diesem Namen (seines Vaters) weiter. Bereits im Jahr 1910 expandierte die Firma unter seiner Leitung so stark, dass der Firmensitz in die Orleanstraße 3 verlegt werden musste. Die Firma betrieb dort neben dem Textilgroßhandel eine Strickereifabrik im 2. und 3 Stock. Es wurden bis zu 120 Angestellte und Arbeiter beschäftigt. Zudem eröffnete das Unternehmen einen Filialbetrieb in Helmsdorf (Thüringen).

Mauerstraße 16 (um 189o - Foto Rothe, Murhardsche Bibliothek) - Orleansstraße 3 - Urkunde zum Firmenjubiläum)

Bis 1917 wohnte Max noch in der Mauerstraße 16. 1918 zog er in die Kronprinzenstr. 2 um. Seine Mutter wohnte weiterhin in der Mauerstraße 16. Max stellte 1912 den jüdischen Buchalter Moritz Kaiser und den Kaufmann Wilhelm Döring ein. Wilhelm Döring beschrieb später die wirtschaftliche Lage der Firma in einem Schreiben an den Regierungspräsidenten im Rahmen der Entschädigungsleistungen, die Max angestrebte, sinngemäß so: „Zum 1. Januar 1914 wurden die damaligen Prokuristen Moritz Kaiser und Wilhelm Döring von der Firma „Gerson Weisner“ stille Teilhaber. Das Unternehmen entwickelte sich günstig und zählte zu den führenden der Stadt Kassel. Max Weisner galt als umsichtiger und besonnener Geschäftsmann von bestem Ruf und Ansehen. 1928 beging die Firma ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Die Umsätze der Firma betrugen zwischen 1929 bis 1933 jährlich ca. 3 Mill. Reichsmark. Wegen der Boykottmaßnahmen durch die Nationalsozialisten konnte die Firma 1935 die Fixkosten nicht mehr decken. Die jüdische Kundschaft kaufte weniger und die christlichen Kunden zogen sich ganz zurück. Um den drohenden Konkurs abzuwenden, beschlossen die 3 Gesellschafter (Max Weisner, Wilhelm Döring und Moritz Kaiser) 1935, die Firma aufzulösen, alle Schulden zu begleichen und das Restvermögen untereinander aufzuteilen. Herr Döring schätzte das Einkommen von Max in den besten Jahren (1929 bis 1933) auf die beträchtliche Summe von jährlich ca. 100.000 RM. Die Auflösung der Firma wurde im Frühjahr 1938 beendet. Max lebte während der 3 Jahre 1935 bis zum Frühjahr 1938 von seinem angesparten Vermögen. Bis zu seiner Flucht nach Kalifornien besaß er noch ein Bankvermögen bei der Dresdener Bank. Davon wurden ihm neben den Frachtkosten für seine Möbel und für die Schiffspassage lediglich 5000 Dollar zur Gründung einer bescheidenen Existenz in den USA von den NS-Behörden belassen. Herr Döring bestätigte, dass Max, solange es ihm noch möglich war, für wohltätige Zwecke namhafte Beträge ausgegeben hatte.“

Firmensitz in der Mauerstraße (Foto Rothe - Murhardsche Bibliothek) - Briefbogen (1937)

Günter Weisner

Günter besuchte die ersten Jahre seiner Schulzeit eine Privatschule. Am 31. August 1927 wurde seine Schwester Eva geboren. Nach Beendigung des 4. Schuljahres, wechselte Günter 1929 auf das Wilhelmsgymnasium in Kassel. Ab 1933 bezeichneten Günters Lehrer am Wilhelmsgymnasium in Kassel jüdische Schüler als minderwertig und forderten die nicht jüdischen Schüler auf, sich von Günter abzuwenden, nicht mit ihm zu sprechen und ihn voll zu meiden. Zwei protestantische Mitschüler (Hunold Dietrich, geboren 27.05.1919 und Heinz Müller, geboren 24.06.1919, beide in Flensburg geboren), hielten sich nicht an diese Aufforderung und standen Günter zur Seite. Dies irritierte die anderen Schüler und es kam zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Schulhof. Einmal wurde Günters Nasenbein gebrochen, ein anderes Mal verlor er sogar das Bewusstsein, nachdem er in den Bauch getreten worden war. Günters Eltern suchten daraufhin das Gespräch mit dem Schuldirektor, der sie bat, Günter zu seinem eigenen Schutz von der Schule zu nehmen.

Diesem Naziterror war auch Günters geliebter jüdischer Onkel, Dr. Beni Schwartenberger, der eine eigene Arztpraxis in der Lutherstraße in Kassel betrieb, ausgesetzt. Er erhielt Anfang April 1933 mehrere Drohbriefe von den Nazis. Diese Drohbriefe brachten Günters Onkel in totale Verzweiflung, aus der er keinen anderen Ausweg sah, als sich zwei Tage vor Günters 14. Geburtstag zu erschießen. Verängstigt und sehr verunsichert stand Günter mit diesen Schrecken nun im Leben.

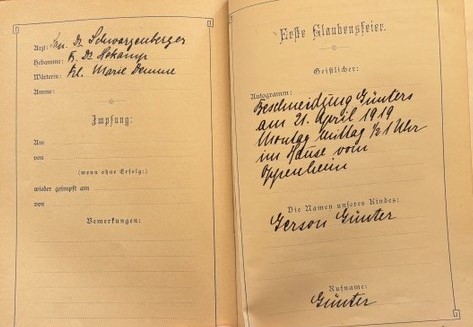

Günters Beschneidung durch Dr. Schwarzenberger im Familienbuch - Günter mit Mutter und Schwester (ca.1931)

Eine weitere Beschulung in einem anderen Kasseler Gymnasium war zu diesem Zeitpunkt aus den oben genannten Ereignissen schon völlig ausgeschlossen. So mussten sich Günters Eltern zu seinem Schutz um einen Gymnasialplatz außerhalb von Deutschland kümmern. Sie fanden für ihn in der Schweiz in St. Gallen in einem Internat mit Gymnasium einen Platz. Günter wollte nicht weg in ein Internat, wo er keinen kannte. Er machte sich nach den beängstigenden Erfahrungen in und um Kassel große Sorgen um seine Familie und fühlte sich ohne seine Familie menschenseelenallein und wurde sehr heimwehkrank. Obwohl er im Internat ein guter Schüler war, fühlte er sich dort nicht wohl, aß und schlief wenig. Er fand keine Freunde und war mit seinen Sorgen und Ängsten allein.

Im Dezember 1933 traten bei Günter in St. Gallen die ersten Symptome einer Diabeteserkrankung auf. Ende 1933 wurde bei Günter nach seiner Rückkehr nach Kassel im Jüdischen Krankenhaus in Frankfurt eine schwere Form von Diabetes Typ I diagnostiziert. (Viele Forscher gehen davon aus, dass starker seelischer Stress, diskriminierende und traumatische Erlebnisse Auslöser für eine frühe schwere Diabeteserkrankung sein kann.)

Günters Mutter Olga beschrieb die Situation um Günter mit ihren Worten so: „Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten war ihr Sohn Günter, abgesehen von den üblichen Kinderkrankheiten und einer Blinddarm Operation, ein durchaus gesundes und fröhliches Kind. Dies änderte sich schlagartig mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten 1933. In Kassel erfuhr er in der Schule zweimal durch Mitschüler schwere Misshandlungen. Sein Klassenlehrer sagte ständig, wie er uns berichtete, zu seinen Mitschülern (Günter war der einzige Jude in der Klasse), sie müssten ihn meiden, mit ihm dürfte keiner spielen, es solle mit ihm auch keiner sprechen. Sein ganzes Wesen war nunmehr verändert. Er war gedrückt und fühlte sich verstoßen. Tatsächlich hielten sich nun fast alle seiner früheren Spielgefährten von ihm fern.

Hinzu kamen aber weitere schwere Erlebnisse der Juden Verfolgung. Günters Mutter erinnert sich: „Meines Mannes Schwester war mit Sanitätsrat, Doktor Beni Schwarzenberger, verheiratet, der im ersten Weltkrieg als Oberstabsarzt im Felde war. Er übte seine Praxis in Kassel aus und war auch Arzt unserer Familie. Unser Sohn hing besonders an ihm. Anfang April 1933 kamen wir im Familienkreis zusammen und hörten, dass er von den Nationalsozialisten Drohbriefe erhalten habe. Am 12. April 1933, unmittelbar vor dem 14. Geburtstag unseres Sohnes (14. April), nahm sich Beni Schwarzenberger das Leben. Das war ein schwerer Schlag für unsere ganze Familie. Bei unserem jugendlichen Sohn Günter trat dies zu seinen Erlebnissen in der Schule und mit seinen früheren Spielgefährten hinzu.“ Weiter schrieb Olga: „…Eines Tages erschien die Gestapo bei uns, konfiszierte die Bücher und die Kasse der jüdischen Bne B`rith Loge in Kassel und nahm mich zur Polizei mit, obwohl ich darauf hinwies, dass mein Sohn Günter mit einer Halsentzündung krank im Bett lag. Dies half nichts; ich kam erst um 10:00 Uhr nachts wieder nach Hause zurück.“ Um die Weihnachtszeit 1933 wurde bei Günter Diabetes festgestellt. Wir hatten keine Zweifel daran, dass dies auf die schrecklichen Erlebnisse zurückzuführen war, an denen er in so jungen Jahren teilgenommen hatte.“

Günter kehrte Anfang 1934 nicht in die Schweiz zurück und wurde in Kassel privat unterrichtet. Als man ihn 1935 an einer staatlichen Schule für die Prüfung zum mittleren Bildungsabschluss anmelden wollte, erhielt er dafür vom staatlichen Schulamt in Kassel keine Zulassung. Günter machte nun in einem von Juden geführten Unternehmen von 1935 bis 1937 eine zweijährige kaufmännische Ausbildung. Nach dieser Ausbildung arbeitete er in der Textilfirma seines Vaters in Kassel, die bereits in Auflösung war.

Eva Weisner

Eva besuchte bis Ende 1937 die höhere Mädchenschule am Ständeplatz (heute Jacob-Grimm-Schule). Sie beschrieb 1957 in ihrem Lebenslauf den Schulbesuch so: Als jüdisches Kind waren ihr zahlreiche Einschränkungen im allgemeinen Schulbetrieb auferlegt. Sie habe sehr unter den feindseligen Haltungen ihrer Lehrer und Mitschülerinnen gelitten.

(Auf dem Gruppenfoto steht sie unten in der MItte - mit Haarkranz - und ihr Bruder oben links.)

Vorbereitung auf die Flucht

Bis Januar 1938 lebte die Familie Weisner mit Oma Freundlich zusammen noch in der Hardenbergstraße 16..

Olga hatte sich schon länger große Sorgen um die Familie gemacht und drängte auf Bemühungen, um auswandern zu können. Olga schrieb: „Ich war zu einer Kur in Karlsbad gewesen und kam auf der Rückfahrt durch Nürnberg. Dort sah ich wie Streicher (Gauleiter von Franken und Herausgeber des antijüdischen Hetzblattes “Der Stürmer”) den Hass gegen jüdische Menschen aufpeitsche, und was diese dort erlitten. Das habe ich in Kassel meiner Familie natürlich berichtet, schon um das Tempo unserer Auswanderung zu beschleunigen.“… „wir waren in Dauer unter Spannung. Während ich immer wieder darauf drängte, dass wir möglichst bald auswanderten, hoffte mein Mann immer noch, dass sich die politische Lage in Deutschland für die Juden bessern würde.“ Die Situation in Kassel wurde für Juden in den dreißiger Jahren immer bedrohlicher. Olga versuchte mit ihrem Mann und den Kindern 1935 nach England umzusiedeln. Das gelang nicht. Endlich, nach mehreren Reisen in die USA, bekam Max 1937 von Paul und Edith Feldenheimer aus Portland, Oregon (Verwandte von Eva Freundlich, die eine geborene Feldenheimer war), die Bürgschaften für den Aufenthalt von Olga und Max, ihren Kindern Günter und Eva Renate, sowie für Eva Freundlich in den USA, so dass sie die Einreisepapiere für die USA bekamen.

Eva Freundlich musste, um die Genehmigung zur Ausreise von den NS-Behörden zu bekommen, die ihr gegenüber erhobene so genannte Reichsfluchtsteuer in Höhe von rund 12.000 RM bezahlen. Zudem wurde ihr Bankgeldvermögen auf einem Sperrkonto ihrer Bank vor eigenem Zugriff gesichert. Sie konnte nur mit Genehmigung von NS-Behörden davon Gelder transferieren. Eva verkaufte ihr Haus in der Hardenbergstraße 16 noch bevor sie die Flucht in die USA antrat. Der Verkaufserlös kam auf das Sperrkonto und wurde von den NS-Behörden beschlagnahmt. Ihr wurden lediglich für die Schiffspassage und für den Transport von Möbeln Gelder aus ihrem Bankvermögen zugestanden.

Max wurden für seine Flucht und die seiner Familie von seinem Vermögen die vom NS-Staat verfügte Reichsfluchtsteuer und weitere Abgaben in Höhe von ca. 55.000,00 RM abverlangt. Nur wenn das Finanzamt den Zahlungseingang bestätigt hatte, wurde die Genehmigung für die Ausreise erteilt. Sein verbliebenes Vermögen musste er in Dollar umtauschen. Es blieben ihm von rund 170.000 RM runde 5000 Dollar, ein sehr bescheidener Betrag, um eine neue Existenz für seine Familie in den USA aufbauen zu können. Die wohlhabende Familie Weisner wurde fast um ihr gesamtes Vermögen durch die NS-Behörden beraubt.

Eva Freundlich flüchtete mit Olga, Günter und Eva am 16. Januar 1938 aus Kassel nach Amsterdam. Von dort ging es nach Frankreich in die Hafenstadt Cherbourg.

Max half noch bei der Abwicklung des Hausverkaufs von seiner Schwiegermutter (Hardenbergstraße 16) und flüchtete vier Tage später am 20.01.1938 aus Kassel über Amsterdam, Paris nach Cherbourg und traf dort die anderen Familienmitglieder.

Flucht und Leben in den USA

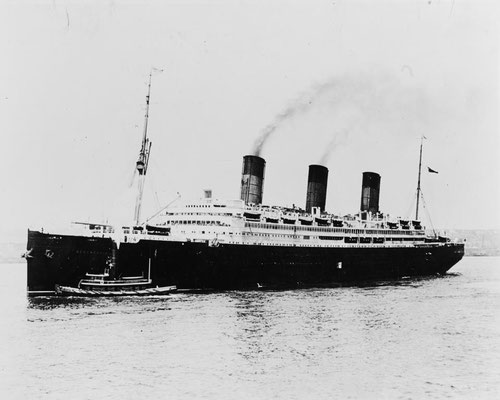

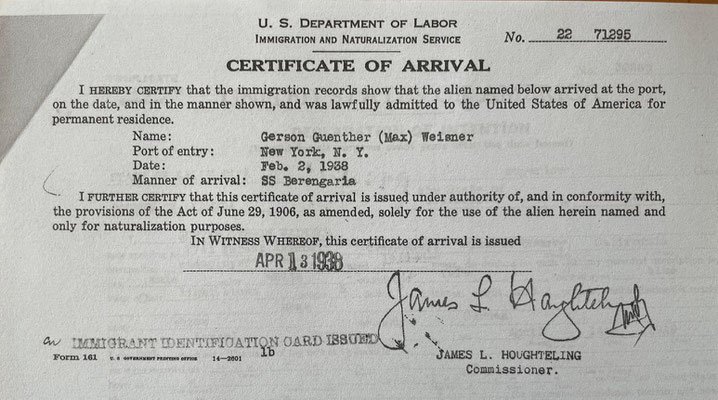

Am 26. Januar 1938 bestiegen in Cherbourg (Hafenstadt in Frankreich) Eva Freundlich, Olga, Max, Günter und Eva Weisner das Schiff „Berengaria“ mit dem Ziel New York. Dort landeten sie am 2. Februar 1938. Von New York ging es weiter in ihre neue Heimat nach Kalifornien, in den Ort San Leandro.

Die "Berengaria" war bei ihrer Fertigstellung 1913 in Deutschland das größte Passagierschiff der Welt.

Bescheinigung der legalen Einwanderung und des dauernden Aufenthaltsrechtes für Günter Weisner.

Eva Freundlich

wohnte bei Max und Olga bis zu ihrem Lebensende. Es gelang ihr nicht mehr Englisch zu lernen. Sie war die „Oma“ in der Familie Weisner und teilte bis zu deren Auszug mit ihrer Enkeltochter Eva Renate das Schlafzimmer. Ihren Lebensunterhalt bekam sie über Jahre von ihrem Enkelsohn Gilbert, (der seinen Namen von Günter auf Gilbert in den USA gerändert hatte) und später, als es Max, ihrem Schwiegersohn gelang, eine eigene kleine Firma zu gründen, auch über dessen Firmeneinkommen.

Eva Freundlich hatte ab 1949 versucht, eine Rückübertragung ihrer Immobilien in Kassel zu erreichen, was aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich war. Ihr wurde für die damals verkauften Grundstücke eine Entschädigung in Höhe von nur 3.000 DM zugestanden. Für die in 1938 bezahlte Reichsfluchtsteuer und die Auswanderungskosten (Transportgelder für Möbel und ihre Schiffspassage) wurden ihr eine Entschädigungssumme in Höhe von nur rund 2.330 DM zugestanden, die jedoch erst 1955, zwei Jahre nach ihrem Tod ihrer Tochter Olga als Alleinerbin zugesprochen wurde. Ihr drittes Urenkelkind erlebte sie noch. Eva Renate, die 1948 Stanley Blackfield geheiratet hatte, bekam 1951 ihre Tochter Susan. Eva Freundlich verstarb am 15. Mai 1953 in San Leandro im Alter von 91 Jahren.

Max und Olga Weisner

Aus der Familienchronik ist zu entnehmen, wie es in den USA für sie weiterging: „Olga und ihr Mann Max hatten gleichermaßen Schwierigkeiten, sich an den amerikanischen Lebensstil anzupassen. Beide mussten einen enormen Wandel durchmachen: vom deutschen Bürgertum zum arbeitslosen Bankkaufmann. Ihr Sohn Günter, hatte in den USA den Vornamen Günter in Gilbert ändern lassen, konnte sie finanziell unterstützen, da er das beste Englisch der Familie sprach und während der Kriegsjahre in der örtlichen Industrie gute Arbeitsbedingungen fand. Schließlich konnte Max seine Kenntnisse aus der Textilindustrie nutzen, um ein kleines Unternehmen zu gründen, das Taschentücher und Servietten an lokale Drogerien und Bekleidungsgeschäfte zum Beispiel an Woolworths und andere Billigläden verkaufte. Olga konnte bald einen kalifornischen Führerschein erwerben und Max zu seinem wachsenden Kundenstamm in der East Bay chauffieren. Schließlich konnte ihr Mann sein eigenes Unternehmen gründen, das er und Olga mehrere Jahre lang unter dem Namen „Weisner Textile Company“ mit einem kleinen Büro in San Leandro führten. Olga war eine, die die Dinge von der positiven Seite sah und oft mit großem Stolz und Freude über diese Jahre - in ihrer neuen Rolle als vollwertige und aktive Partnerin in diesem Unternehmen - sprach. Sie sprach auch von ihrem neuen, erfüllten Leben in Amerika, als Frau, die nicht länger auf ihre Pflichten als deutsche Frau der High Society beschränkt war. Olga und Max bewirteten an vielen Feiertagen und Festen die Familiengäste mit Matze-Knödelsuppe, einem Braten und köstliche hausgemachte Torten. Olga und Max zogen bald nach Evas Highschool Abschluss in ein neues Haus in der Thomas Avenue in San Leandro. Als Max im Juni 1970 im Alter von 87 Jahren an Krebs starb und ihr Sohn Gilbert nur vier Tage später, verlor sie innerhalb weniger Tage ihren Mann und ihren einzigen Sohn. Schließlich zog Olga in eine Wohnung in Oakland, wo sie bis zu ihrem Tod 1979 (im Alter von fast 86 Jahren) unabhängig lebte.“

Max hatte im Jahr 1948 bei den zuständigen Wiedergutmachungsbehörden in Hessen Anträge auf Entschädigung wegen seiner Vermögensverluste gestellt. Er beklagte einen Geldverlust in Höhe von ca. 170.000 RM. Die Entschädigungsbehörde errechnete daraus einen Entschädigungsbetrag in Höhe von insgesamt ca. 11.400 DM. Es ist beschämend, mit welch lächerlichen Summen und mit welch großen Hürden sowohl Eva Freundlich, Max und besonders Günter Weisner und Eva Hauser um ihre Entschädigung jahrelang kämpfen mussten. Sie mussten nicht nur den brutalen, Juden verachtenden, vernichtenden NS-Apparat verarbeiten, sondern auch ein Nachkriegsdeutschland, das in einem bürokratischen „Klein-Klein“ und mit minimalen Entschädigungsbeträgen die Betroffenen demütigte.

Eva Hauser

geborene Weisner wohnte bei Max und Olga, ihren Eltern, und mit ihrer Oma und besuchte in Berkeley die Emerson Schule und machte 1945 ihren Highschool Abschluss. Danach studierte sie 4 Jahre an der „University of California“ in Berkeley und verließ sie mit der Berechtigung, als Lehrerin arbeiten zu können. Im Jahr 1948 heiratete sie Stanley Blackfield, der zu diesem Zeitpunkt sein Jura-Studium noch nicht abgeschlossen hatte. Während seiner weiteren 3jährigen Studienzeit arbeitete sie als Lehrerin in einem Vorschulkindergarten, um zum Unterhalt der Familie beizutragen. Mit Stanley bekam sie 2 Kinder. Susan 1951und Bruce 1955. Die Ehe wurde später geschieden.

Eva beantragte 1957 eine Beihilfe für das von ihr selbst finanziertes Studium von der deutschen Entschädigungsbehörde. Sie bekam 5.000 DM Beihilfe zugesprochen. Bis zu 10.000 DM Beihilfe wären möglich gewesen. Sie beantragte weitere 5.000 DM. Die Behörde lehnte 1961 den Anspruch darauf ab.

Ein guter kurzer Überblick über ihr Leben ist aus ihrem Nachruf zu entnehmen.

„Eva Hauser, Einwohnerin von Castro Valley (CA)

Eva Renate Hauser, starb im Alter von 85 Jahren friedlich am 31. März 2013 in ihrem Haus in Castro Valley. Sie wurde 1927 in Kassel, Deutschland, geboren und hatte glückliche Kindheitsjahre. Zunehmende Feindseligkeiten und Gefahren durch Hitlers Machtergreifung in Deutschland machten das Leben der jüdischen Familie in Kassel unsicher. 1938 hatten die Familie Weisner (Vater Max, Mutter Olga und Bruder Gilbert) und andere erweiterte Familienmitglieder das Glück, nach Amerika ausreisen zu können. Obwohl Eva kein Englisch konnte, lernte sie schnell und genoss ihre Ausbildung, die 1949 mit ihrem Abschluss an der University of California in Berkeley ihren Höhepunkt erreichte. Nach der Heirat mit Stanley Blackfield wurden die Kinder Susan und Bruce geboren und die Familie zog nach Hayward, CA. Eva arbeitete über 25 Jahre als Grundschullehrerin im Schulbezirk San Leandro, wo sie ihre Liebe zur Musik und ihr Können am Klavier in den Unterricht einbringen konnte. Nach ihrer Scheidung lernte Eva Vic Hauser 1975 bei einem Tanz kennen und sie heirateten 1978. Eva und Vic unternahmen viel Reisen, spielten gerne Golf und Bridge mit Freunden und besuchten das örtliche Theater. Ihr hingebungsvoller Ehemann Vic, mit dem sie 35 Jahre verheiratet war, ihr Sohn Bruce Blackfield, dessen Frau Lanny, ihre Enkel Kimberly und Michael Blackfield sowie Rebecca und Danielle Crawford sowie ihre Neffen Tom, Stan und Ken Weisner und deren Frauen Susan, Connie und Kit und deren Kinder und Enkel werden Eva schmerzlich vermissen. Vor ihr starben bereits ihre Tochter Susan und deren Schwiegersohn Al, ihr Bruder Gilbert und dessen Frau Ruth. Wir werden uns an Eva wegen ihrer Wärme und ihrem Mitgefühl, ihrer scharfen Intelligenz und ihrem Sinn für Humor erinnern.“

Gilbert (früher Günter) Weisner

nahm in den USA den Vornamen Gilbert an. Ihm wurde am 28. Oktober 1940 vom Deutschen Reich die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. 1942 heiratete Gilbert Beatrice Ruth Ullman, eine geflüchtete Jüdin aus Wien. Wegen seiner Diabetes konnte Gilbert sich nicht bei den amerikanischen Streitkräften melden. Gilbert wurde im August 1943 US-Staatsbürger. Gilbert und seine Frau Ruth kauften ein Haus in Oakland und gründeten eine Familie. Sie bekamen drei Söhne: Tom (1943), Stan (1946) und Ken (1955).

In San Leandro und später in Oakland, Kalifornien arbeitete Gilbert zunächst als Arbeiter in einem Stahlwerk und wechselte 1943 zur Bethlehem Steel Corporation, wo er bis 1946 arbeitete. 1946 gründete Gilbert zusammen mit zwei Partnern in Oakland eine kleine Firma namens „Tri-Metals“. Sein Einkommen verbesserte sich von da an stetig. Nach 18 Monaten führten er und seine beiden Partner ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das allen ein ausreichendes Auskommen sicherte, womit er auch seine Eltern und seine Oma mit unterstützen konnte. In den 1950er Jahren entwickelte sich Tri-Metals zum erfolgreichen Großhandelsunternehmen „Northwest Wire Rope Company“. In den 1960er Jahren verkaufte Gilbert seinen Anteil an einen Partner und gründete sein eigenes Spezialstahlimportunternehmen, „Weisner Steel Products“, das ebenfalls florierte. Ende der 1960er Jahre plante er aufgrund stark nachlassender Gesundheit und zunehmender berufsbedingter Reisetätigkeit, seine Tätigkeit zu reduzieren und einen Partner einzustellen.

Gilbert litt sein Leben lang unter den Ungerechtigkeiten während seiner Jugendjahre in Deutschland. Er hatte in den USA mit erheblichen Ängsten und Stress zu kämpfen, die durch die lebensnotwendige Flucht und den davor erfahrenen Schrecken, die er und seine Familie während der NS-Zeit erleiden und erleben mussten, verursacht wurden. Die Notwendigkeit, sowohl seine eigene Familie als auch seine Eltern zunächst allein zu ernähren – und das als jugendlicher Flüchtling und Nicht-Muttersprachler, dem eine gute Schulausbildung in Deutschland verweigert worden war, setzten ihn unter hohen Druck und forderten von ihm sehr hohe Anstrengungen. Gilberts Frau Ruth, eine geflüchtete Jüdin aus Wien, konnte als Erwachsene wieder zur Schule gehen, doch Gilbert konnte sich den Luxus einer weiteren Ausbildung nie leisten.

Gilbert stellte ab 1957 mehrere Anträge bei der Entschädigungsstelle in Hessen. Er bekam 1958 5.000 DM, weil er in seiner Zeit in Kassel weder seine Schulausbildung noch seine Berufsausbildung beenden konnte. Im Jahr 1959 bekam er zusätzlich eine Entschädigung in Höhe von 3.226 DM dafür, dass er ohne fertige Ausbildung in den USA bis Ende 1942 nur als Hilfsarbeiter beschäftigt wurde. Er war für eine eidesstattliche Erklärung, was ihm in der Zeit vor und nach seiner Flucht in die USA widerfahren war, 1959 extra in Kassel und bezeugte seine Aussagen vor Gericht. Er kämpfte mit seinen Anwälten und mit mehreren Gutachten von 1960 bis 1967 um die Anerkennung, dass er gesundheitliche Schäden (Diabetes) und seelische Schäden (Traumata), verursacht durch die Schrecken in der NS-Zeit erlitten hatte, die ihn immer noch sehr beeinträchtigen würden. Dafür bekam er 1967 eine Entschädigung in Höhe von 5.000 DM. Aus den Entschädigungsakten war zu entnehmen, dass das für ihn ein sehr langer, aufreibender und demütigender zehnjähriger Weg gewesen war, für seine Rechte zu kämpfen.

Gilberts plötzlicher Tod im Juni 1970 im Alter von 51 Jahren, drei Tage nach dem Tod seines 88-jährigen Vaters Max, war ein Schock für seine Familie und alle, die ihn kannten. Seine Söhne Tom (28), Stan (25) und Ken (16) sowie seine Mutter Olga hatten nun innerhalb von drei Tagen ihren Vater und Großvater und Olga ihren Mann und ihren einzigen Sohn verloren.

Trotz seines starken Diabetes und den Traumata seiner früheren Lebenserfahrungen war Gilbert in den Jahrzehnten nach dem Krieg irgendwie dennoch widerstandsfähig und erfolgreich im Geschäftsleben und als engagierter und liebevoller Sohn, Ehemann und Vater.

Gilberts drei Söhne betrachten sich als lebende Zeugnisse seines Lebens. Dank Gilbert schätzten alle drei Söhne ihre Ausbildung sehr und wurden selbst sehr erfolgreiche Professoren und liebevolle Eltern. Sie alle haben liebevolle, erfolgreiche Ehepartner, Kinder und Enkelkinder. Es ist eine Ehre für Gilberts Söhne, seinen Familiennamen weiterzuführen und weiterzugeben. Viele aus dem Weisner-Clan sind zur Stolpersteinverlegung nach Kassel gekommen, um vornehmlich Gilbert für seinen Mut zu ehren, mit dem er in seinem Leben Widrigkeiten überwand und in seiner beruflichen Karriere so viel erreichte, und das alles mit Wärme, guter Laune und Leidenschaft – in den 51 Jahren, die ihm vergönnt waren. Es ist eine wunderbare Ehre und Gelegenheit für alle lebenden Weisners, ihren Kindern und Enkelkindern die Geschichte von Gilbert und seinen Verwandten in Kassel näherzubringen.

Quellen

Eva Freundlich, geborene Feldenheimer:

Links: https://www.alennia-judaia.de/hengstfeld_synagoge.thm

Geni, Eva Freundlich: https://www.geni.com/people/Eva-Freundlich/6000000017771120724?through=6000000012261809101

Geni: Max Freundlich: https://www.geni.com/people/Max-Freundlich/6000000012261809101https://researchworks.oclc.org/archivegrid/archiveComponent/722392696

Hauptstaatarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten: HHStAW 518, Nr. 36828 und HHStAW 519/3 Nr. 36153

Stadtarchiv Kassel: Adressbücher, Hausstandsbücher: Bestand A 3.32 HB

Familienchroniken ihrer Urenkelkinder: Thomas Steven Weisner, Stanley James Weisner und Kenneth Robert Weisner/USA

Max und Olga Weisner:

Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (Entschädigungsakten) HHStAW 518, Nr. 7356,

HHStAW 519/3 Nr. 37.540

Stadt Kassel: Stadtarchiv: Adressbücher und Hausstandsbücher: Bestand A 3.32 HB

Familienchronik der Weisner Familie 2020 USA

Günter/Gilbert Weisner:

Hauptstaatarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, HHStAW 518, Nr. 64.442

Stadtarchiv Kassel: Adressbücher, Schülerlisten, Hausstandsbücher: A 3.32 HB 443, und 457

Stadt A KS, A 4.4004.2 Schülerlisten 1921-1930 Wilhelmsgymnasium.

Stadt A KS, A 4.4004.3 Schülerlisten 1930//31 - 1936/37 Wilhelmsgymnasium.

Familienchroniken seiner 3 Söhne: Thomas Steven Weisner, Stanley James Weisner und Kenneth Robert Weisner/USA

Historische Fotosammlung der Murhardschen Bibliothek (Foto Mauerstraße)

Eva Hauser, geborene Weisner:

Links: Quelle: To plant trees in memory, please visit the Sympathy Store.

https://www.legacy.com/us/obituaries/eastbaytimes/name/eva-hauser-obituary?id=6746606 Veröffentlicht von Inside Bay Area News am 7. April 2013.

Hauptstaatsarchiv Wiesbaden: Entschädigungsakten, HHStAW 518, Nr. 57416

Stadt Kassel, Stadtarchiv: Hausstandsbücher: Bestand A 3.32 HB

Familienchronik der Gebrüder Weisner

Fotos: Alle Personenfotos aus dem Familienbesitz von Thomas und Kenneth Weisner

Wolfgang Bahr, Juli 2025

Verlegung am 2. Juli 2025

Stolpersteine in Kassel

Stolpersteine in Kassel