Karl Wack

Eisenschmiede 37

Karl Wack wurde am 22.Dezember 1904 im damals deutschen Metz-Sablon als Sohn des Zollbeamten Konrad Wack (*1860) und seiner Frau Wilhelmine geb. Schrimm (*1864) geboren. In Metz besuchte er nach der Volksschule eine Oberrealschule, bevor die Familie nach dem Ersten Weltkrieg und dem Anschluss Lothringens an Frankreich Metz verlassen musste und nach Magdeburg verzog. Hier besuchte Karl Wack eine Realschule, die er jedoch ohne Abschluss verließ, um nach einem erneuten Umzug der Familie nach Kassel ab 1921 eine kaufmännische Ausbildung zu absolvieren und eine private Handelsschule zu besuchen. In Kassel arbeitete er für das Wolff’sche Telegraphenbüro, in Frankfurt 1929 eine Zeit lang als Stenograph für die Telegraphen-Union, ehe er in der Weltwirtschaftskrise arbeitslos wurde und wieder in die Eisenschmiede 37 zurückkehrte.

Schon früh in der Jugend war bei Karl Wack ein politisches Interesse erwacht. In verschiedenen Strömungen der Jugendbewegung suchte er nach Orientierung und fand diese vornehmlich in deren linken Spektrum, vor allem in der „Freien Jugend“ in Kassel. Diese beschrieb er in Gesprächen und Aufzeichnungen lange nach dem Krieg als eine Gruppe von etwa 25 Jugendlichen, vor allem aus der Arbeiterschaft Rothenditmolds, die meist aus der sozialistischen Arbeiterjugend kamen. Sie war in seiner Charakterisierung völlig selbstständig und unabhängig, sozialistisch eingestellt, aber ohne Bindung an eine Partei oder Organisation. Elemente der Jugendbewegung wie Wandern, Singen oder Schwimmen spielten für das Gemeinschaftsleben ebenso eine wichtige Rolle wie ein von der Gruppe errichtetes Blockhaus in Wilhelmshausen. Gegen den aufkommenden Faschismus rief sie zum entschiedenen Widerstand auf.

In der Krise der Republik sah Karl Wack die Notwendigkeit, sich für eine Partei zu entscheiden. Wie einige Freunde trat er 1931 der KPD bei. Unmittelbar darauf stieg er als Schreibkraft in die Parteiarbeit ein und war im Bezirksbüro unter anderem war für Henner Bischof und den Reichstagsabgeordneten Karl Barthel tätig, der 1931 als politischer Sekretär des Bezirks Hessen-Waldeck der KPD zum Nachfolger von Walter Krämer bestimmt worden war. Wack begleitete Barthel nach eigenem Bekunden wie ein „Adjutant“, der wichtige Besprechungen protokollierte. Für künftige Wahlen war er „als Jugendkandidat“ vorgesehen.

Für den Fall der Machübernahme durch die Nationalsozialisten hatte die KPD Vorbereitungen getroffen, in die Illegalität zu gehen. Spätestens mit der Schließung des Büros der Bezirksleitung mit dem Reichstagsbrand und der sog. „Reichstagsbrandverordnung“, blieb das die einzige Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Akten und Unterlagen wurden vernichtet, Mitglieder und Funktionäre tauchten unter. Als Karl Wack am 15. März erstmals die Rückkehr in seine Wohnung wagte, wurde er im Zuge einer reichsweiten Aktion verhaftet und im Polizeigefängnis im Königstor inhaftiert.

Über das überfüllte Polizeigefängnis Halle, wo die Nazis ihren Triumph mit „Gebrülle“ feierten, und Berlin-Plötzensee transportierte man ihn schließlich in das KZ Sonnenburg bei Küstrin an der Oder. Dabei handelte es sich um ein 1930 geschlossenes Zuchthaus, das trotz katastrophaler hygienischer Bedingungen Anfang April als KZ bestimmt wurde, in dem die SA aus Berlin ihren Terror vornehmlich gegen Kommunisten und Sozialdemokraten ausübte. Wack sagte später zur Ankunft: „Die nahmen uns nun in die Mache, das war ziemlich drastisch, wir kriegten alle die Jacke voll.“ In Sonnenburg teilten eine ganze Reihe prominenter Häftlinge sein Schicksal, unter anderem Erich Mühsam und Carl von Ossietzky. Für Karl Wack endete die Haft im August 1933.

Die Rückkehr nach Kassel und die Entlassung aus der Schutzhaft waren verbunden mit der Auflage, sich für den freiwilligen Arbeitsdienst zu melden, den er in Wabern und Sachsenberg in Waldeck zu leisten hatte. Wieder in Kassel arbeitete er 1934/35 als Kanzleiangestellter im Landesfinanzamt, bis er aus politischen Gründen entlassen wurde, danach die meiste Zeit bei der Fahrradfabrik Sigurd in Aushilfsbeschäftigung als Adressenschreiber mit täglicher Kündigungsfrist. In dieser Zeit hielt Karl Wack Kontakt zu „Antinazis“ mit denen er sich austauschte, erhielt auch illegales Material zum Beispiel von Max Mayr, das er auch weiter gab, „aber eine illegale Arbeit im Sinne der KPD war es nicht“, sagte er in einem späten Rückblick.

Dennoch wurde er im Januar 1936 erneut verhaftet und in Wehlheiden inhaftiert. Er hatte 5 RM zur Unterstützung von inhaftierten Kommunisten gesammelt und wurde deshalb des Hochverrats angeklagt. Im Prozess vor dem Oberlandesgericht gegen ihn behauptete er, dass es sich um sein eigenes Geld gehandelt habe und es ausschließlich nicht für die „Rote Hilfe“, sondern für zwei Gefangene (Ernst und Paula Lohagen) gedacht war, was ihm nicht widerlegt werden konnte, so dass er freigesprochen wurde. Mit der Begründung des Verdachts auf Beteiligung am Aufbau der illegalen KPD wurde Karl Wack aber noch im Gerichtssaal erneut in Schutzhaft genommen und im Oktober in das KZ Lichtenburg bei Prettin in Sachsen gebracht.

Die Gebäude eines ehemaligen Schlosses und dann Zuchthauses waren 1928 wegen mangelhafter baulicher und sanitärer Zustände geschlossen worden, dienten aber dennoch seit Juni 1933 als KZ. Hier traf Karl Wack auf Kasseler Bekannte wie Willi Belz, Leon Boczkowski oder Kameraden aus der Altstadt, auch Karl Barthel war dort in Haft. Als „Rückfälliger“ kam er in einen besonderen Block, in dem verschärfte Bedingungen herrschten und man von den anderen Häftlingen isoliert war. „Wir mussten die dreckigsten Arbeiten machen, sofern nicht jemand da war, der noch niedriger stand! Also Juden (…) oder Leute, die man besonders quälen wollte, die wurden dann besonders gedemütigt. Ich war beim Kommando 4711, wir haben die Scheißhäuser leergemacht. Das erste Mal kotzt du, aber du gewöhnst dich an alles!“

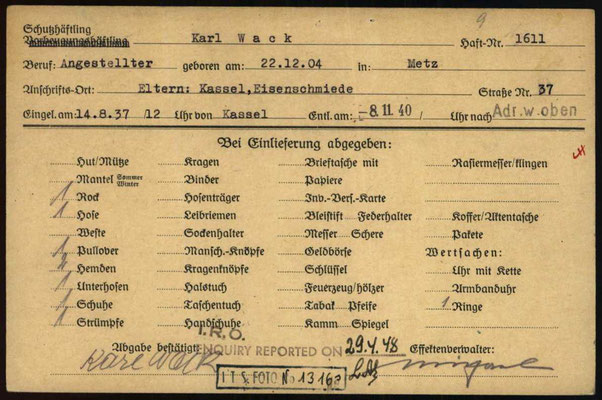

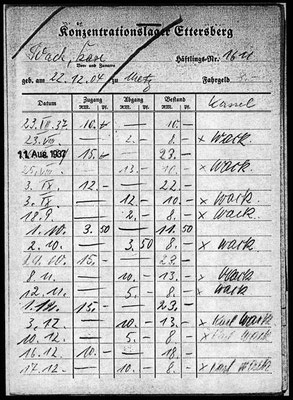

Mit der Auflösung des Männer-KZ in Lichtenburg, das im August 1937 in ein Frauen-KZ umgewandelt wurde, kam Karl Wack in das KZ Buchenwald, das zu dieser Zeit errichtet wurde. Er erhielt die Häftlingsnummer 1611. „Das war ein Aufbaulager mit furchtbar unerhörter Arbeitszeit … und der Morast auf dem Appellplatz! (…) Mir ist dann aber bald geholfen worden“, sagt er später. Vermutlich durch diese Hilfe kam er in das Arbeitskommando Schreibstube, wo er wesentlich günstigere Haftbedingungen als die Mehrzahl der anderen Häftlinge hatte. Hier liefen die meisten Informationen über das Lager zusammen: über die Lagerstärke, die Blockbelegungen, die Einteilung in Arbeitskommandos, Kranke, Entlassungen, Sterbefälle, neue ankommende Transporte usw. Auf dieser Grundlage war es möglich, Zusammenhalt und Solidarität insbesondere von politischen Gefangenen zu organisieren. Karl Wack war Teil einer Solidargemeinschaft über frühere Parteigegensätze hinweg, wie sie in der Schilderung seiner Geburtstagsfeier durch den sozialdemokratischen Häftling Moritz Zahnwetzer aus Sandershausen in Umrissen deutlich wird. Zu dessen Gratulanten zählten Karl Wack, Max Mayr (ISK) und August Cohn aus Kaufungen, aber auch so „prominente“ Funktionshäftlinge wie Karl Barthel, Ernst Busse und Walter Krämer (alle KPD). Ein Zettel trug die Unterschrift: „Deine Kameraden von der Fulda“.

„Man hat auf der Schreibstube alles getan, was man konnte, um den Leuten irgendwie zu helfen“, erinnerte sich Karl Wack. Das fing damit an, dass Neuankömmlinge im Kreis von Kameraden landeten, die sie zum z. B. über wichtige Verhaltensregeln zum Überleben aufklärten, konnte aber auch die Einteilung in ein weniger gefährliches Arbeitskommando bedeuten.

Der Funktionshäftling Walter Krämer, den Wack aus dessen Kasseler Zeit kannte, schützte im Häftlingskrankenbau zahlreiche Kameraden und rettete vielen von ihnen das Leben. Er ging als „Arzt von Buchenwald“ in die Geschichte ein und wurde in Israel als „Gerechter und den Völkern“ ausgezeichnet. „Den können Sie ruhig entlassen. Der hat daheim die beste Pflege“, sagte er zu dem begutachtenden Arzt über den ruhrkranken Karl Wack, als es um dessen Entlassung aus Buchenwald ging. Dieser meinte rückblickend: „Ich bin überzeugt, dass ich ihm meine Entlassung verdanke.“ Karl Wack wurde am 8. November 1940 aus dem KZ-Buchenwald entlassen. „Und dann kam ich nachts nach Kassel zurück, das war so ein Zug, der war halb militärisch und halb zivil, und wir mussten zweimal da oben unterschreiben, dass wir ja nichts über die Einrichtung der nationalsozialistischen KZ sagen dürfen (…). Wir fielen natürlich auf, weil wir alle ne Glatze geschoren hatten. Und so einen Margarinekarton.“

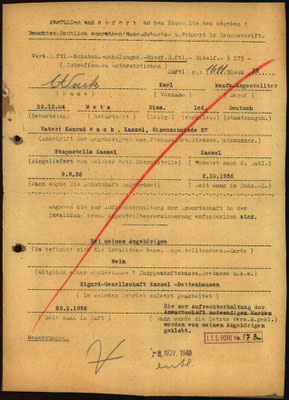

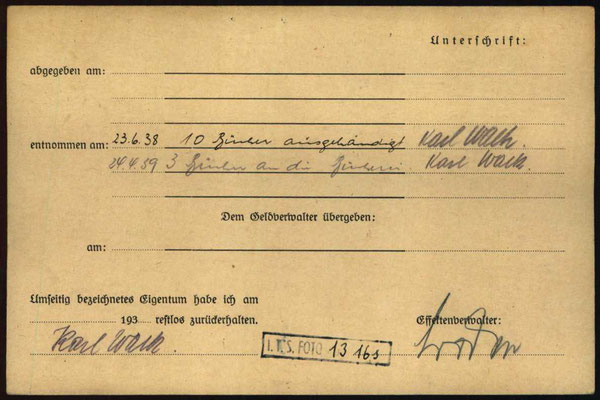

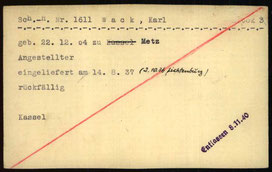

Häftlingsdokumente aus dem KZ Buchenwald (Arolsen Archives)

Die Arbeit in einer Kasseler Lebensmittelgroßhandlung war nicht von Dauer, denn bereits im Dezember 1940 musste Karl Wack, der nicht als „wehrunwürdig“ galt, zur Musterung, den Stellungsbefehl zum 1. Februar 1941 erhielt er nur wenige Wochen später. Anlass für ihn und seine langjährige Verlobte Erna Maethner (1908-1991), noch rechtzeitig am 31. Januar zu heiraten.

Als Soldat einer Nachrichtenkompagnie in Frankreich und Russland eingesetzt, überstand Karl Wack den Krieg, an dessen Ende er in russischen Gefangenschaft geriet. Aus ihr wurde er Ende Oktober entlassen und konnte nach Kassel zurückkehren.

Er arbeitete zunächst in verschiedenen Unternehmen, unter anderem in der Druckerei Zahnwetzer in Sandershausen, deren Inhaber er aus seiner Häftlingszeit in Buchenwald kannte. Ab Oktober 1947 erhielt Karl Wack eine Stelle als Beamter im Amt für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidium. Lange Jahre war er Vorsitzender der Ortsgruppe bzw. des Bezirks des Touristenvereins die Naturfreunde. Er starb 1976.

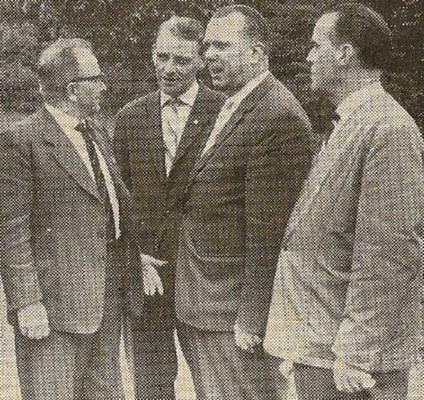

Karl Wack bei einer Wanderung (1957) und als Bezirksvorsitzender der Naturfreunde beim 50-jähirgen Jubiläum der Ortsgruppe Kassel 1961 (links im Bild)

Wolfgang Matthäus

Oktober 2025

Verlegung am 16.10.2025

Quellen und Literatur

Stadtarchiv Kassel:

Bestand A 3.35.1/2.1.275 (Heiratsurkunde) | Bestand INN Bericht Karl Wack (1976) | Einwohnermeldekarte von Karl Wack

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW):

Bestand 518 7341 (Entschädigungsakte)

Arolsen Archives:

Dokumente der Häftlingsakte von Karl Wack aus dem KZ Buchenwald

Archiv der HNA:

Verschiedene Todesanzeigen

Adressbücher Kassel

Frenz, Wilhelm / Kammler, Jörg / Krause-Vilmar, Dietfrid: Volksgemeinschaft und Volksfeinde, Band 2: Studien, Fuldabrück 1987

Kammler, Jörg: Widerstand und Verfolgung – illegale Arbeiterbewegung, sozialistische Solidargemeinschaft und das Verhältnis der Arbeiterschaft zum NS-Regime, in: Volksgemeinschaft und Volksfeinde, S. 325ff.

Zahnwetzer, Moritz: KZ Buchenwald , Kassel-Sandershausen 1946

Walter Krämer, Dokumentation des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein, 2013

Die Fotos von Karl Wack stellte uns freundlicher Weise Rolf Müller von den Naturfreunden zur Verfügung.

Stolpersteine in Kassel

Stolpersteine in Kassel