Dr. Theodor und Olga Dellevie (geb. Plaut)

Goethestraße 31 (früher Kaiserplatz bzw. Skagerrakplatz )

Neben den Abertausenden deportierter und getöteter Menschen, die aufgrund der verbrecherischen Politik der Nationalsozialisten ihr Leben verloren, wurden unzählige weitere zur Flucht und ins Exil getrieben. Nicht für alle, die aus Deutschland rechtzeitig entkamen, endete diese Flucht glücklich.

Dr. Theodor Dellevie und seine Ehefrau Olga konnten, in letzter Minute als zwei der Letzen, Kassel und Deutschland im Oktober/November 1941 verlassen; wenig später, am 9. Dezember, sollte bereits die erste Massendeportation Kasseler Juden nach Riga erfolgen. Doch weshalb musste das Ehepaar Dellevie seine Heimatstadt hinter sich lassen?

Gemeinsam mit seinen jüngeren Geschwistern Alfred und seiner Schwester Frieda, später verheiratete Weiler, wuchs Theodor Dellevie, geboren am 22. Mai 1879, in einer seit langem in Kassel ansässigen jüdischen Familie auf. (Für die Geschwister wurden bereits Stolpersteine verlegt.) 1907, also bereits vor dem 1. Weltkrieg, in dem Theodor Dellevie als Landsturmmann diente, wofür ihm später auch das eiserne Kreuz II. Klasse verliehen wurde, heiratete er Olga Plaut.

Die beiden Passfotos stammen von den sog. Kennkarten aus dem Jahr 1939, in die ein großes "J" eingestempelt war. (StadtA Kassel A 3.32)

Olga Fanny Plaut wurde am 4. Juni 1886 in Kassel geboren. Ihr Vater war der bekannte Bankier, spätere Abgeordnete des Provinziallandtages der preußischen Provinz Hessen-Nassau, Stadtverordnete und Kommerzienrat Gustav Plaut. Sie besuchte das Städtische Lyzeum und anschließend die Kunstgewerbeschule. Mit ihren künstlerischen Fähigkeiten sollte sie später in der Emigration ihren Lebensunterhalt verdienen.

Das Ehepaar hatte zwei Töchter, Elisabeth und Margarete, die 1908 und 1913 zur Welt kamen. 1929 zog die Familie in das Haus Kaiserplatz 31 (heute Goethestraße), wo die Eltern bis 1936 wohnten, nachdem die beiden Töchter bereits 1930 nach Göttingen bzw. Berlin verzogen waren.

Wie vielen ihrer Zeitgenossen war eine Karriere im Staatswesen des Kaiserreichs für die beiden Brüder aufgrund ihrer jüdischen Herkunft zwar theoretisch möglich, praktisch aber quasi ausgeschlossen. So machten sich Theodor und Alfred, welche beide nach ihrem Abitur am Wilhelmsgymnasium Jura studierten,

als Rechtsanwälte und später auch Notare in einer gemeinsamen Kanzlei selbstständig. Diese Kanzlei in der Kölnischen Straße 4 sollten sie noch unter widrigsten Bedingungen bis zuletzt aufrecht erhalten.

(Die Fotos unten zeigen das Haus Kaiserstraße 31 vor dem Ersten Weltkrieg und das Haus Kölnische Straße 4, das im Besitz der Familie Weiler war.)

Die Jahre der Weimarer Republik stellten für die Brüder zunächst eine Phase der beruflichen und politischen Emanzipation dar. Als bekannte und gefragte Kanzlei war die Kölnische Straße 4 Anlaufstelle für angehende Anwälte, wie 1921 etwa auch für den später führenden Nationalsozialsten Kassels, Roland Freisler. Dieser hatte seine juristische Karriere, die ihn im NS-Staat bis zum obersten Richter des Volksgerichtshofes führen sollte, als Referendar in der Kanzlei der beiden jüdischen Kollegen Alfred und Theodor Dellevie begonnen. Besonders Theodor engagierte sich in den 20er Jahren in unterschiedlichsten Gruppen: So gehörten dazu unter anderem die Mitgliedschaft in der hiesigen Sinai-Loge, für die er Vorträge organisierte, wie auch der Vorsitz der Kasseler Ortsgruppe des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.

Seit mindestens 1925 diente die Kölnische Straße 4 auch als Dokumentationsstelle für die immer stärker werdenden antisemitischen Umtriebe in Kassel und der Umgebung. Aus ganz Nordhessen und bis nach Thüringen wandten sich von Judenhass betroffene Bürger an Dr. Theodor Dellevie. Dieser nahm die Meldungen akribisch auf und überstelle sie selbst nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 dem Kasseler Regierungspräsidenten oder einzelnen Bürgermeistern.

Dieses Engagement brachte die beiden Brüder in das Visier von Nationalsozialisten – auch außerhalb Kassels. So beziehen sich unter anderem Schmalkaldener Parteigänger der NSDAP 1936 mit einer expliziten Drohung auf die Abwehrstelle der Dellevies:

„Im Übrigen sollen die beiden jüdischen Rechtsanwälte nicht glauben, dass wir es vergessen

haben, wie man Nationalsozialistische Geschäftsleute vor der Machtübernahme öffentlich in der Presse u.s.w. gekennzeichnet hat und manch ehrlichen Geschäftsmann ruiniert weil er ein anständiger Deutscher, ein Kämpfer Adolf Hitlers war.“

Aufgrund der nationalsozialistischen Praxis, das Rechtswesen möglichst rasch „judenfrei“ zu bekommen, wurde bei Theodor Dellevie bereits im Mai 1933 eine erste Hausdurchsuchung wegen erfundener „kommunistischer Umtriebe“ durchgeführt. Inwiefern seine Frau Olga unter solchen Einschüchterungsmaßnahmen zu leiden hatte, lässt sich heute nur erahnen.

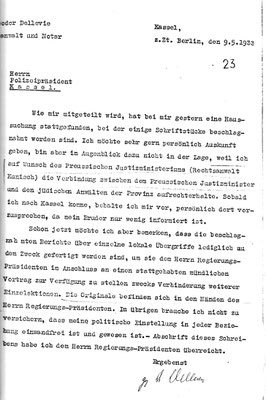

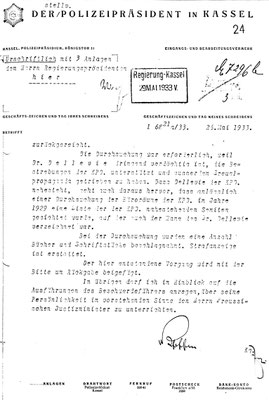

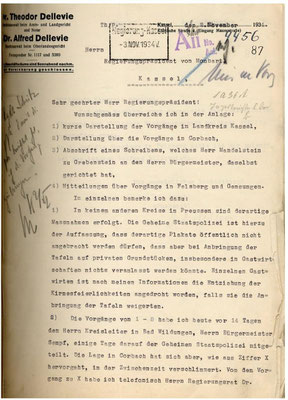

Dokumente aus dem Jahr 1933: Aktenvermerk über den Schutz der Juden durch Dr. Dellevie, seine Beschwerde über die Hausdurchsuchung bei ihm und eine Stellungnahme dazu durch den Polizeipräsidenten (HStAM 165 3982)

Trotz des Regimewechsels konnten beide Brüder aufgrund einer Ausnahmeregel als sogenannte „Altanwälte“ - sie praktizierten schon vor 1914 - weiterhin in ihrem Beruf arbeiten. Theodor wäre zudem als ehemaliger Frontsoldat vorerst von einem Berufsverbot ausgenommen gewesen. Viele andere Anwälte verloren dagegen schon in den ersten Monaten der NS-Herrschaft ihre Zulassung. Alfred und Theodor Dellevie entzog man im September 1933 das Notariat und damit eine wesentliche Einnahmequelle. Zudem dürften viele nicht-jüdische Klienten inzwischen ferngeblieben sein und damit die Einnahmen der Kanzlei gleichfalls verringert haben.

Dr. Theodor Dellevie setzte die Bekämpfung des Antisemitismus auch unter der NS-Herrschaft ungebrochen durch. Schon im März 1933 heißt es in einem Aktenvermerk des komm. Regierungspräsidenten: „Rechtsanwalt Dr. Dellevie wurde wegen Schutzes der Juden hinsichtlich ihrer Person und ihres Eigentums bei Durchführung des Boykotts vorstellig.“ Gefährlich war er für die Nazis wohl auch deshalb, weil er als Anlaufstelle für ausländische Journalisten galt.

Der Anwalt war in den nächsten Monaten und Jahren mit einem explosiven Anstieg antisemitischer Attacken konfrontiert, die der Abwehrstelle aus Kleinstädten und Dörfern der gesamten Region gemeldet wurden. Weiterhin war er, wie aus seinen zahlreichen Briefen an den Regierungspräsidenten und auch Vorsprachen bei ihm erkenntlich wird, vom rechtlichen Vorgehen gegen Übergriffe auf jüdische Bürger überzeugt und zeigte sich oftmals persönlich tief betroffen über die Zustände in seiner Heimat, der er sich als Bürger, Vertreter des Rechtswesens und Veteran sehr verbunden fühlte.Im Staatsarchiv Marburg sind zahlreiche Dokumente überliefert, aus denen sein rastloses Bemühen hervorgeht, mit den Mitteln des Rechts dem Unrechtsstaat zu begegnen - nicht immer erfolglos.

(Ein für Dellevie typisches Schreiben ist unten abgebildet.)

Zeitgleich lässt sich am Privatleben des Ehepaars Dellevie, das tagtäglich mit Verhaftungen und Hausdurchsuchungen zu rechnen hatte, und vor allem auch an den beruflichen Möglichkeiten Theodors die sich zuspitzende Lage für Jüdinnen und Juden im NS-Staat erkennen. Die beiden Töchter Elisabeth und Margarete geben später in Entschädigungsverfahren zu Protokoll, dass das Jahr 1936 von der gesamten Familie als besonders einschneidend erlebt wurde. Insbesondere Elisabeth, die wie ihre Schwester 1930 Kassel verließ, litt derart unter der ständigen Gefahr für die Familie Dellevie, dass sie frühzeitig den Entschluss zur Emigration fasste. Das 1938 von der NS-Führung beschlossene Berufsverbot welches am 1.12 zur Löschung Theodor Dellevies aus dem Rechtsanwaltsregister führte, sowie die Verhaftung beider Brüder im Nachklang der Novemberpogrome, bei denen auch das Haus und dessen Bewohner in der Kölnischen Straße 4 unmittelbar betroffen waren, bekräftigte beide Töchter letztlich in ihren Fluchtplänen. Im Dezember desselben Jahres können beide über Cuba in die USA ausreisen.

Derweil geht das Drangsal der in Deutschland verbliebenen Eltern sowie Theodors Geschwistern Alfred und Frieda Weiler weiter. Zu „Konsulenten“ degradiert, dürfen beide Brüder lediglich Jüdische Mandanten vor Gericht vertreten, haben dabei aber zum Teil nicht einmal die Erlaubnis, Gerichtsgebäude zu betreten, und sind obendrein dazu verpflichtet, einen Großteil ihres Einkommens über Umwege dem NS-Staat zu überlassen. Aber: Im Gegensatz zu fast allen aus dem jüdischen Anwaltsstand können sie noch tätig sein, anderen helfen, indem sie ihnen rechtlich zur Seite stehen – wie Theodor Dellevie zum Beispiel als Nachlassverwalter der Eigentümerin des Hauses Kaiserstraße 73 Bertha Katz, die 194 Suizid beging.

Nach dem Tod der Mutter Rosa 1938 stirbt auch Alfred Dellevie am 3. April 1941 in seiner Kasseler Wohnung. Er war von der Haft im KZ Buchenwald im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom schwer gezeichnet und konnte seine Pläne nicht realisieren Kassel zu verlassen, um in der Schweiz in Sicherheit zu leben.

Nach einigen gescheiterten Versuchen der beiden Töchter Theodor und Olgas gelingt es nach dem Tod Alfreds Visa für die Ausreise der Eltern zu bekommen. So kann das Ehepaar, wie anfangs geschildert, gemeinsam mit der mittlerweile verwitweten Schwester Frieda Weiler, im Spätherbst 1941 Deutschland verlassen. Olga wird jedoch später zu Protokoll geben, dass ihr Mann kurz vor der Flucht in München noch körperlich misshandelt wurde, und daher als schwerkranker Mann das Schiff Richtung Havanna betreten musste. Er wird das Exil nicht mehr lebend erreichen und stirbt bereits an Bord kurz vor der Ankunft im Hafen am 30. November.

Im Gegensatz zu ihrem Mann und ihrem Schwager überlebt Olga Dellevie - nach einem Aufenthalt in Kolumbien - Shoah und Weltkrieg bei ihren Töchtern in New York.

Dort lebte sie nachweislich noch in den 50er Jahren und bemühte sich um eine Einbürgerung. Auch ihre Mutter Selma Plaut konnte 1939 nach Brasilien fliehen, wo sie 1946 verstarb. Ein Grabstein auf dem alten jüdischen Friedhof in Bettenhausen erinnert an Dr. Theodor und Dr. Alfred Dellevies und Frieda Weilers Eltern Rosa und Adolph.

Moritz Tempel

Oktober 2025

Verlegung am 16.10.2025

Quellen und Literatur

Entschädigungsverfahren

HStAM 270 KS, 5776

HStAM 270 KS, Nr. 6179-1

HStAM 270 KS, Nr. 6179-2

HStAM 270 KS, Nr. 4436

HStAM 270 KS Nr. 3921

Dokumentationen antisemitischer Übergriffe

HStAM 165 3982, Bd. 14, Bl. 87,88,89v, 90-94

HStAM 165, Nr. 3982, Bd. 15, Bl. 137 r (2 x)

HStAM 165 3982, Bd. 14, Bl. 15-19

HStAM 165, Nr. 3982, Bd. 15, Bl. 136 v

Horst Göppinger, Juristen jüdischer Abstammung im „Dritten Reich“: Entrechtung und Verfolgung, München, 1990.

Jörg Kammler, Dietfried Krause-Vilmar (Hrsg.), Volksgemeinschaft und Volksfeinde: Kassel 1933-1945, Eine Dokumentation. 1984, Fuldabrück.

Wolfgang Matthäus, Kaiserstraße 13: Geschichten vom jüdischen Leben und seiner Zerstörung im

Vorderen Westen, in Kassel und der Region, Kassel, 2014

Martina Schröder-Teppe, Wenn Unrecht zu Recht wird…: Das Schicksal jüdischer Rechtsanwälte

m Bezirk der Rechtsanwaltskammer Kassel nach 1933, Gudensberg, 2006.

Stolpersteine in Kassel

Stolpersteine in Kassel